Книга памяти моей семьи

Более 75-ти лет прошло с той поры, когда советские солдаты водрузили знамя Победы над поверженным рейхстагом. Труден и долог был путь до Берлина. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей не утихала огненная буря. Война — это страшно. Скольким людям пришлось отдать свою жизнь за победу над немецко-фашистскими захватчиками. Война оставила глубокую рану в сердцах людей, прошлась по судьбам тысяч и тысяч семей, миллионы лишала будущего. К сожалению, многие солдаты и офицеры так и остались неизвестными и неопознанными. В их память соорудили много памятников и обелисков. Память об этих событиях не подвластна времени. Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру во что бы то ни было избегать войн, хранить мир во всём мире!

Время неумолимо идет вперед. К величайшему сожалению, большей части ветеранов Великой Отечественной войны сегодня уже нет в живых. Осталась лишь малая часть! Восхищаться ими можно бесконечно. Это великие люди! И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и мирное небо. Нам, молодому поколению, никогда в полной мере не представить и не прочувствовать все тяготы и страдания военных лет. Но знать об этих событиях мы должны. В каждой семье есть своя история войны, и мы обязаны как можно больше знать о подвиге наших дедов и прадедов – славных защитников Родины. Как бы не складывалась современность, нам обязательно следует помнить о великом подвиге наших солдат.

Из семейного архива

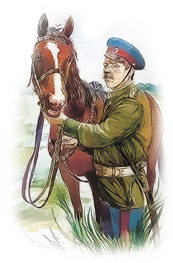

Мой прадед, Николай Петрович Наполов, также воевал на фронте и повидал много ужасов Великой Отечественной войны. До недавнего времени я мало что знала о нём. Мне захотелось найти как можно больше информации о прадедушке. Ведь мы, молодое поколение, должны помнить о тех страшных событиях, в которых участвовали наши предки и рассказывать об их героических поступках своим детям. Это и послужило выбором темы моей исследовательской работы. В старом семейном альбоме я нашла пожелтевшую от времени фотографию. Этот снимок был сделан в 1944 году. На нем и был изображён мой прадедушка со своим боевым товарищем. Это единственная фотография, на которой изображен Николай Петрович. Заинтересовавшись этим снимком, я расспросила свою бабушку о нём и его жизни. Из рассказа узнала, что ее отец, Николай Петрович Наполов, родился в 1914 году в хуторе Ейске Базковского района в крестьянской семье. Детство у него было трудное, как и у многих девчонок и мальчишек того времени. Окончил маленький Коля всего четыре класса сельской начальной школы. Затем помогал родителям в поле и по хозяйству. Работал наравне со взрослыми. С 1936 по 1938 год служил в рядах Советской армии в железнодорожных войсках на Дальнем Востоке. В 1939 году прадедушка женился на моей прабабушке Вассе Петровне. Через несколько лет и в их дом постучалась беда. Началась Великая Отечественная война.

Бои под Сталинградом

Моя прабабушка, которой уже нет в живых, всю жизнь хранила прадедушкины документы в старом кожаном портмоне. Это был клад информации. Просматривая эти документы, я узнала, что Николай Петрович был призван на фронт Базковским военкоматом в октябре 1941 года. Зачислен в 326 инженерно-саперный батальон, 8 гвардейской армии командиром саперного отделения 1 роты. При изучении документов я обнаружила удостоверение о награждении старшины Николая Петровича Наполова, участника героической обороны Сталинграда, медалью «За оборону Сталинграда». Мне захотелось подробнее узнать об ожесточенных боях под Сталинградом, в которых участвовал мой прадед. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие сражения мировой истории. Из архивов я узнала, что к середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной войны добрались и до Волги. В план масштабного наступления на юге СССР (Кавказ, Крым) командование Германии включало и Сталинград. Целью Германии было овладение промышленным городом, предприятия в котором выпускали военную продукцию, которая была необходима; получение доступа к Волге, откуда можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел осуществить всего за неделю при помощи 6-й полевой армии Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 270 000 чел., 3 тыс. орудий и около пятисот танков. Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский фронт. Он был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля 1942 г. (командующий — маршал С.К. Тимошенко, с 23 июля — генерал-лейтенант В.Н. Гордов). Сложность также состояла в том, что наша сторона испытывала нехватку боеприпасов. Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта, где участвовал мой прадед, встретились с отрядами 6-й немецкой армии. Всю вторую половину лета у Сталинграда шли ожесточённые бои. Далее хроника событий развивалась следующим образом. 3 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня фашистская авиация стала систематически бомбить город. На земле также не затихали сражения. Просто жить в городе было нельзя – нужно было бороться, чтобы победить. 75 тысяч человек ушли добровольцами на фронт. Но и в самом городе люди работали и днем, и ночью. К середине сентября немецкая армия прорвалась к центру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше усиливали атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков, немецкая авиация сбросила на город около 1 млн. бомб. Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам требовались недели, чтобы захватить один дом, одну улицу. В боях прошла вся осень. 15 октября 1942 года под Сталинградом старшина Николай Петрович получил легкое осколочное ранение головы. К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, был захвачен немцами. Только небольшая полоска суши на берегу Волги еще удерживалась нашими войсками. Но заявлять о взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было еще рано. Немцы не знали, что советское командование уже имело план разгрома немецких войск, который начал разрабатываться еще в разгар боев, 12 сентября. Разработкой наступательной операции «Уран» занимался маршал Г.К. Жуков. В течение 2 месяцев в условиях повышенной секретности под Сталинградом была создана ударная группировка. Фашисты осознавали слабость своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию удастся собрать нужное количество войск. 19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить противника, несмотря на сопротивление. Также в ходе наступления было взято в плен пять и разгромлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-го ноября усилия советских войск были направлены на укрепление блокады вокруг врага. С целью снятия этой блокады немецким командованием была сформирована группа армий «Дон» (командующий — генерал-фельдмаршал Манштейн), однако и она была разгромлена. Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было поручено войскам Донского фронта (командующий — генерал К.К. Рокоссовский). Так как немецкое командование отвергло ультиматум о прекращении сопротивления, советские войска перешли к уничтожению противника, что стало последним из основных этапов Сталинградской битвы. 2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвидирована, что и считается датой окончания битвы. Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили около 2 млн человек. Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в Сталинградской битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она активизировала борьбу с фашистами во всех странах Европы. В результате этой победы немецкая сторона перестала доминировать. Итог этой битвы вызвал замешательство в странах Оси (гитлеровской коалиции). Из воспоминаний моей бабушки: «Николай Петрович не любил рассказывать о войне. Слишком тяжело было вспоминать этот ужас и страдания русского народа. Но кое — что он вспоминал. В одном из боев под Сталинградом его и четверых сослуживцев привалило в окопе. Выбраться самостоятельно было невозможно, и только сообразительность помогла им выжить. Они стали стучать приклад о приклад, и на стук откликнулись товарищи, которые видели, что окоп, где находились люди, привалило. Помог счастливый случай. Во время тяжелейших боев под Сталинградом произошла еще одна история, которую вспоминал мой прадед. В борьбе против фашизма помогали даже животные. Местные жители в астраханских степях отлавливали диких верблюдов, и передавали их воинским частям. Их использовали в качестве тягловой силы. Прадед на фронте был сапером.

А. ВАСИЛЬЕВА, фото из семейного архива (Н.П. Наполов слева). Продолжение следует.